我市建设29个本科高校产教融合特色优势专业群 专业集群发展 释放倍增效应

深化产教融合、科教融汇,是国家推动科技创新发展、教育优先发展、人才引领发展的战略举措,更是培育发展新质生产力,构建现代化产业体系,服务高质量发展的关键举措。 高等教育如何在产教融合、科教融汇中“挑大梁”?

积极担当探路者,2024年,市教委创新性开展“普通本科高校产教融合特色优势专业群建设、普通本科高校产教融合虚实一体化实践教学平台建设”两大行动。

瞄准积极构建高质量发展的新格局、新动能、新优势,我市高等教育以专业对接产业链和创新链为主线,以现有特色优势专业为基础,重点围绕“33618”现代制造业集群体系,跨学校、跨学院、跨专业分类建设一批专业群,促进文理渗透、理工交叉、农工结合、医工融合,促进专业建设由“单兵作战”向“集群发展”转变,进一步释放教育链、人才链和产业链、创新链融合集聚的“倍增效应”。

据悉,我市已确定立项(培育)建设重庆大学先进材料专业群等29个重庆市普通本科高校产教融合特色优势专业群。一年来各本科高校积极行动:对接重点产业集群、群内专业集聚发展、吸纳多元主体参与,同时注重在人才培养协同推进、优质资源共建共享、溢出效应持续发挥、治理体系规范高效等方面多维度发力。比如,在加强创新实践教育方面,高校、企业与园区依托专业群搭建跨行业、跨领域、跨专业的创业孵化基地、创新创业实践基地、创客空间等创新创业平台,促进了实践教学与产品研发、课题研究、技术革新等相结合。

学校与企业协同、培养与需求协同、理论与实践协同,以“三个协同”为罗盘校准发展航向,到2027年,我市将力争建成本科高校产教融合特色优势专业群50个左右,让每个专业群都能成为链接教育链与产业链发展的“转换器”,写好产教协同育人的时代答卷。

西南大学 践行强农兴农担当 打造智慧农业人才培养高地

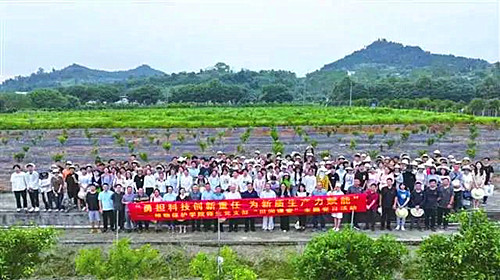

西南大学植物保护专业在合川农场开展“田间课堂”实践教学活动

去年,在中国国际大学生创新大赛(2024)国赛舞台上,一支来自西南大学智慧农业专业群的学生团队,凭借以无核枇杷选育为代表的“致富金果”作品,成功斩获“青年红色筑梦之旅”赛道的总决赛金奖。这是西南大学智慧农业专业群深化产教融合赋能智慧农业的生动实践。

作为西南地区唯一一所教育部直属的农科类“双一流”建设高校,西南大学充分发挥农业科技优势,以强农兴农为己任,聚力推动教育、科技、人才三位一体协同发展。

以产教融合之沃土 培育卓越创新人才

围绕国家乡村振兴战略和重庆“33618”现代制造业集群体系建设需求,西南大学以现代农业产业链为核心,突破传统农业学科壁垒,建立跨学科、跨学院、跨专业协同合作机制,布局建设智慧农业专业群,构建了以“植物智慧生产+农业大数据+智能农机装备”为核心的三大特色模块,全面覆盖农学、农业机械化及其自动化、软件工程等10余个专业,着力打造国内领先的智慧农业人才培养高地。

西南大学与多家行业龙头企业合作,通过创新人才培养模式、共建课程与实践基地等方式,为学生提供丰富的实践机会和成长平台。

学校与中软国际教育集团共建重庆市特色化示范性软件学院,聚焦智慧农业软件领域,通过引进国际教学资源和“2+2”“3+2”国际化培养机制,着力培养高水平软件工程应用型人才;与中软国际合作开设《云服务应用开发与迁移实训》等课程,与华为公司合作编著教材《系统分析与设计》,为相关专业学生提供优质教学资源;同时,构建了“基础实验—专业实训—创新实践—创业孵化”四层次实践教学体系,与企业合作建立创新创业实践基地40余个,聘请近百名企业技术骨干担任导师,指导学生开展创新创业实践。

在校企协同育人模式下,农学专业学生主持的项目“富农有葛”和“云萃农业”分别斩获中国国际大学生创新大赛金奖和“青年红色筑梦之旅”赛道金奖,园艺专业学生的作品“致富金果”和“禧番—多彩番茄”也在大赛中摘金夺铜。

借产学研深融之势 推动产业技术升级

西南大学智慧农业专业群不仅注重人才培养,还积极服务重庆山地特色农业,联合企业开展关键技术攻关,推动产业技术升级。

与上花集团合作建立“彩叶芋联合育种基地”,与天华园艺共建“垫江芍药、大足花卉、北碚蜡梅”、与潼南区科协共建“潼南柠檬”等12个科技小院,助推产业升级、服务乡村振兴。与重庆鑫源农机股份有限公司合作获批的农业农村部丘陵山区耕作机械重点实验室,更是推动了丘陵山区智能农机装备的研发与应用。

在技术成果转化方面,学校最新研发的25马力山地智能旋耕机和100马力水旱通用智能旋耕机,有效解决了重庆丘陵山区农业机械化难题。此外,学校联合重庆市农业科学研究院培育的10多个油菜新品种,以及国内首个米粉专用两系杂交稻国审品种“西大两优1号/3号”,填补了行业空白,促进了农业产业提质增效。

新时代新征程,西南大学将继续以“两个先行先试”为引领,以专业群为支点,撬动教育变革与产业升级的同频共振,将产教融合的“试验田”耕耘成“示范田”,培育更多卓越创新人才,让教育之光照亮产业前沿,让科技之力赋能民族复兴。

重庆师范大学 以“三结合四融合”培养高素质复合型人才

重庆师范大学学子正在调试铯光泵原子磁力仪

专业群建设是主动适应经济发展和产业升级的关键环节,也是学校强化内涵、提升质量的突破点和着力点。

近年来,重庆师范大学携手重庆大学、西南大学、长江师范学院、重庆三峡学院,以共建“光电功能材料与智能技术”产教融合特色优势专业群为抓手,围绕先进材料产业链,有的放矢培养急需紧缺人才。

专业群以服务重庆经济社会发展需求为导向,以先进功能材料及应用产业高质量、可持续发展急需为牵引,培养出一批适应和引领产业发展的高素质复合型人才,为产业转型升级和区域经济发展注入新动能。

校企互融 对接产业需求精准培养人才

近三年,专业群教师获国家级、省部级、校级教学成果奖10余项,获省部级以上教改项目奖30余项;学生参与各类学科竞赛获奖数逐年增长;毕业生就业率达90%以上……翻开“光电功能材料与智能技术”产教融合特色优势专业群荣誉簿,成绩亮眼。

这得益于专业群“三结合四融合”校企共同体人才培养模式的打造。具体来说,即实现培养目标与产业需求相结合、理论与实践相结合、学校与企业相结合;实现学生融入企业、企业融入教学、工程实践融入课程体系、校企互融。

立足实际,紧扣需求,坚持融合。专业群建设之初,学校深入企业,分析相关产业发展趋势和企业人才需求,准确定位专业群内各专业的人才培养目标,实现精准培养;联合企业,建立新工科实验班、改革创新班、校企定制班等人才培养模式,实行校企联合和学徒制培养,实现校企从“单向输送”到“双向赋能”的转变。

与此同时,专业群将创新教育贯穿人才培养全过程,通过鼓励学生解决实际问题,提升学生的思维能力;通过校企搭建创新创业实习基地、创客空间等平台,将实际教学与产业研发、课题研究、技术革新相结合,让学生在实践中充分发挥自主性;通过组织学生参加竞赛,让学生“敢闯”也“会创”。

资源共享 产学研一体化提升产业赋能效能

在专业群打造的数字资源库里,图书、课程、项目等优质教学资源应有尽有。

专业群主动拥抱数字浪潮,建立起一个全面、系统的教育资源库,并以此为依托,面向服务产业,构建跨学科、融合式特色课程体系,联合开发体现时代精神、融汇产学共识、凸显数字赋能等特色的产教融合型课程;建设了虚拟工厂、虚拟车间、虚拟工艺等,打造虚实结合、柔性多元的虚拟仿真实验实训基地。

值得关注的是,专业群还积极对接科研项目,通过推动专业群与行业企业、群内专业之间联合开展技术攻关、产品研发、成果转化、项目孵化等工作,制定人才培养计划,建立联合研发中心,集中力量进行关键技术攻关,全面增强专业群发展活力和服务能力。如今,专业群已与重庆石墨烯研究院、中电科、科大讯飞等企业展开合作,深化产教融合赋能区域产业创新升级。

未来,重庆师范大学将以“‘光电功能材料与智能技术’产教融合特色优势专业群”建设为抓手,推动教育链、人才链与产业链、创新链深度融合,保障产教融合协同育人目标实现,促进人才培养质量提升。

重庆人文科技学院 “三四五”协同育人体系 赋能新能源汽车产业高质量发展

重庆人文科技学院与科大讯飞举办“讯飞菁英班”

当前,我市正做大做强做优智能网联新能源汽车等3大万亿级产业集群,推动其成为“制造强市”的中流砥柱。

作为人才培养的主阵地,本科高校如何在其中发挥作用,助力万亿级产业集群的打造?

重庆人文科技学院将建设智能网联专业群作为“关键招”。学校秉承“知行合一,服务社会”的办学宗旨,将教育链、人才链与产业链、创新链融合,主动服务国家战略和区域经济社会发展需求,构建起重庆市产教融合特色优势专业群——智能网联专业群,并以该专业群为引领,为推动智能网联产业升级提供人才支撑,力争成为具有辐射作用的示范型专业群。

强化组织领导 按下专业群建设“快进键”

如何让教育链、人才链与产业链、创新链同频共振?重庆人文科技学院的答案是:突出管理机制。

学校把专业群作为提升人才培养质量、推动教育教学高质量发展的关键点,健全专业群质量保证体系,成立建设指导委员会,构建起“分工明确、全员参与、责任到人”的建设格局,支撑专业发展规划、人才培养方案制定、行业企业标准引入、创新创业、社会服务等各方面发展,助力学校高质量发展。

值得一提的是,学校将专业群建设任务与“十四五”发展规划建设相融合,通过数据监测,确定科学合理的目标链,确保专业群建设始终与产业升级同向而行。

创新育人体系 培养应用技术型人才

2023年,学校与科大讯飞股份有限公司签订了合作方案,双方将携手建设智能网联现代产业学院,力争将产业学院打造成为产教融合发展的典型。

携手行业龙头企业共建产业学院,是学校立足智能网联专业群,服务世界级智能网联新能源汽车产业集群战略目标的重要举措。

一直以来,智能网联专业群以重庆市一流本科专业建设点软件工程和重庆市“三特行动计划”特色专业计算机科学与技术为核心,坚持“厚基础、宽口径、重能力、强素质”人才培养理念,创新出“三链匹配、四方联动、五融共生”协同育人体系,即通过精准匹配产业链、岗位链和技术链,有机联动行业、企业、学校和产业四方资源,深度融合身份、资源、过程、师资和考核五大要素,成功打通产教融合的“最后一公里”,培养集前端嵌入式软件开发、物联网通信与后端智能网联系统及车辆测试的应用技术型人才。

打造实践平台 双向流动机制提升服务效能

发挥本科高校科研优势、携手企业进行技术攻关、校地合作开展社会服务……专业群持续深化产学研合作,通过发挥专业群内各方优势,围绕智能网联汽车产业技术问题开展技术攻关、产品研发和成果转化,进一步推动产业转型升级,提升专业群产业服务效能。

与此同时,专业群积极探索校企人才双向流动机制,建立了“送教入企”激励机制,鼓励教师入驻企业,以高素质“双师型”教师队伍,培养高素质技术技能人才。

一系列强有力的举措,让专业群建设取得累累硕果:学校入选人工智能行业产教融合共同体理事单位,计算机工程学院建成市级一流课程2门,建成教学资源库2个,依托校企资源优势开发了一系列数字化教学资源、实训教材和案例集;学生参加各项学科竞赛获得国家级奖项超50项;与10余家企业签订产学研合作协议,校企联合申报市教委重大重点项目4项……

重庆三峡学院 淬炼市级特色优势专业群 培育数智文创复合型人才

重庆三峡学院文学院与万州区百安坝街道办事处校地合作签约仪式

在长江三峡的壮阔画卷中,文化与教育的血脉始终奔涌不息。重庆三峡学院持续深耕,构建起服务地方文化产业发展的特色育人体系,为巴渝大地输送众多文化教育与产业创新人才。

去年7月,重庆三峡学院三峡文化创意产业专业群成功入选重庆市普通本科高校产教融合特色优势专业群,这一突破不仅是对学校长期深耕地方文化教育事业的高度认可,更标志着学校产教融合发展迈上了新台阶。

站在新的起点,重庆三峡学院将以此次入选为契机,继续锚定三峡文化产业发展需求,深化产教融合,创新人才培养模式,在传承与创新的征程中步履铿锵,书写教育服务地方发展的崭新篇章。

借势发力 推进特色优势专业群高质量发展

三峡文化创意产业专业群核心专业汉语言文学专业为重庆三峡学院开设的第一个本科专业,目前为国家级一流专业建设点。

文学院秉持“服务三峡、研究三峡”办学宗旨,历经30余年发展,不仅为国家培育近万名文化及语文教育人才,更凭借在三峡文化研究领域的深厚积淀,获批20多项国家级课题,“三峡数字人文应用实验室”成功入选重庆市首批文科重点实验室。

借势发力,瞄准更高位。专业群结合三峡地区文化产业人才需求,在“文化为本、项目为媒、校地互动、校企共育”人才培养模式指导下,以传承中华优秀传统文化、服务三峡文化产业为宗旨,按照新文科“文理交叉、文工融合”的专业理念,以国家级一流专业建设点“汉语言文学专业”为核心专业,联动学校相关专业,消除学科壁垒,推动专业融合,为本地区文化产业培养具有创意性思维,且能提供数智化服务的优秀从业人才。

在建设实践中,专业群从五方面发力:课程设置上,精准对接文化产业需求,开设《三峡文化概论》《何其芳研究专题》《三峡旅游文化》等特色课程;教学创新方面,开发《唐代诗人的三峡行走与创作》(市级一流)等虚拟仿真及在线课程;师资建设着力打造双师双能型教师队伍,支持教师深度参与行业实践;校企合作围绕“万州烤鱼学院”“奉节诗城博物馆”等产学研项目,拓展学生实践与就业路径;质量保障上,引入区县教委、文旅委及用人单位,构建多元协同的评价与监控体系,全面推进专业群高质量发展。

专业赋能 为三峡文旅产业转型升级注入新动力

随着三峡地区文化和旅游产业融合发展的深入推进,构建兼具文化传承力与数字创新力的复合型人才梯队,已成为推动区域文化产业提质增效的重要课题。

重庆三峡学院相关专业群锚定这一目标,深耕校地合作,以产学研一体化为路径,在三峡文化领域精耕细作,成果斐然。专业群内各专业紧密围绕三峡文化的数字资源处理、地方艺术发掘、传播推广及市场转化等核心方向发力,形成全方位研究与应用体系。依托浙旅(重庆)万州大瀑布群有限公司、百安坝街道办事处、罗田镇政府等合作单位,整合学校、地方、企业三方资源,着力培养兼具创意思维与数智化服务能力的文化产业人才。

专业群涌现出一系列生动案例。如滕新才教授团队挖掘万州乡镇文化,将太安乡凤凰花果山茶乡打造成4A级景区;参与万州文旅宣传语以及三峡库区地方志、历代诗文集整理等工作,均彰显专业群产学合作的深厚积淀。

面向未来,专业群将以更开放的姿态,聚焦文旅融合等前沿领域,持续培育复合型人才,为三峡文旅产业转型升级注入强劲动力,推动三峡地区文化、文旅事业繁荣发展。

来源:重庆教育,2025-04-25